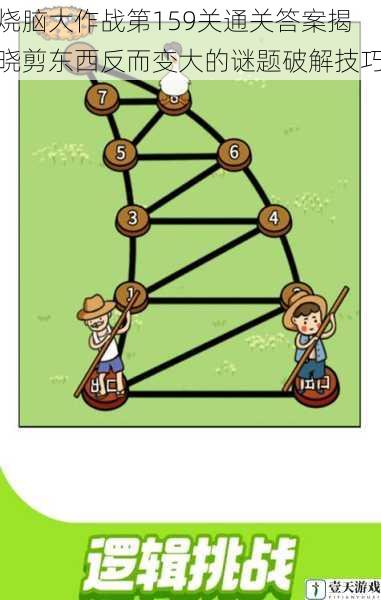

烧脑大作战第159关通关答案揭晓剪东西反而变大的谜题破解技巧

烧脑大作战作为现象级解谜游戏,其第159关"剪东西反而变大的谜题"因反直觉的设定成为玩家讨论焦点。本关卡通过视觉误导与文字语义双重设计,考验玩家突破常规的解题能力。将从认知心理学角度拆解谜题设计逻辑,并系统阐述破解思路。

谜题设计的双重陷阱分析

1. 视觉认知偏差

题目以直观的剪刀剪断物体为场景,玩家容易陷入"物理剪裁导致体积变化"的思维定式。但游戏设计者巧妙利用视觉符号的象征意义——"剪断"动作在特定语境下可能指向文字结构而非实体物体。

2. 文字符号的形变规则

观察题目界面发现,目标物实为汉字"剪"的图形化表现。游戏中的"剪断"操作实际触发汉字结构的拆解重组,这种将文字作为可操作对象的设定需要玩家跳出实体物理规则。

3. 红鲱鱼陷阱

游戏界面可能包含干扰元素(如真实的剪刀图标、断裂动画效果),这些元素本质是误导玩家关注物理剪裁过程,而非文字符号的本质属性。

核心破解路径

1. 符号识别阶段

• 观察目标物体的笔画结构,注意"剪"字右下角的"刀"部

• 发现剪刀图标与"刀"部件的形状关联性

• 识别"刀"部件在整体文字中的位置比例

2. 操作逻辑逆转

• 常规认知:剪断物体导致体积减小

• 本关关键:移除"刀"部件后剩余部分的视觉扩张

• 具体操作:将剪刀拖拽至"剪"字的"刀"部件进行消除

3. 视觉重构验证

• 消除"刀"部后剩余"前"字结构

• 新形成的"前"字在界面空间占据更大的显示区域

• 系统判定"变大"的标准基于文字符号的完整度而非物理体积

解题技巧的延伸应用

1. 文字解谜通用法则

• 拆解汉字偏旁部首时,注意部件消除后的剩余结构

• 例:消除"明"字的"月"部得"日"字,但需考虑界面显示比例变化

2. 界面元素关联法

• 分析工具图标与文字部件的形状对应关系

• 验证操作可行性时,可采用拖拽试探法观察元素响应

3. 维度转换思维

• 当物理规则失效时,立即转向符号学解读

• 建立"操作行为—符号变化—系统反馈"的关联模型

认知误区的规避策略

1. 警惕功能固着效应

避免将剪刀功能局限在实体剪裁,注意其在数字界面可能代表的符号编辑功能。

2. 建立多模态分析框架

同时考虑:

3. 动态验证机制

• 实施操作前预判可能变化:消除某个部件会导致剩余结构被系统如何重新渲染

• 操作后对比变化是否符合题目要求的"变大"标准

思维训练的深层价值

该关卡设计直指现代人常见的思维局限:

通过此类训练,玩家可提升:

1. 元认知能力:监控并调整自身思维过程

2. 系统思维:建立多要素关联分析模型

3. 概念迁移:将文字学知识应用于非典型场景

第159关的成功破解,标志着玩家完成从具象思维到符号思维的认知跃迁。这种能力对于应对数字化时代的复杂问题具有普适价值——当现实与虚拟的界限日益模糊,保持对符号系统的敏感性将成为核心竞争力。建议玩家通过同类关卡(如涉及汉字拆解的167关、涉及字母重组的203关)进行延伸训练,强化多维度的解构能力。