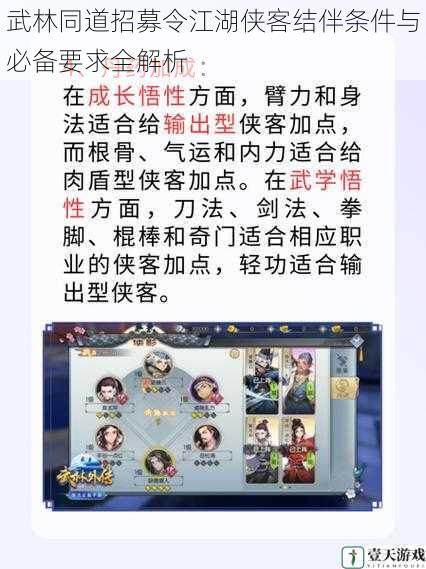

武林同道招募令江湖侠客结伴条件与必备要求全解析

武林同道招募令的起源与意义

自古以来,江湖侠客的结伴行动便是武林生态的重要组成部分。无论是行侠仗义、对抗强敌,还是探索秘境、争夺秘籍,个人的力量终有局限,而志同道合的伙伴往往能成事的关键。武林同道招募令,正是基于这一需求诞生的特殊机制。其本质是通过公开或隐秘的方式,召集具备特定能力的侠客组成同盟,共同完成目标。

从历史记载看,招募令的形式多样:或由名门正派发布檄文,号召群雄共讨邪教;或由独行侠客以暗号传递信息,集结同道参与秘密行动。无论形式如何变化,其核心逻辑始终围绕"能力互补"与"信任基础"展开。这一机制既反映了江湖的生存法则,也暗含了武侠文化的深层价值观——义气、责任与协作。

结伴的核心条件解析

1. 武学修为的匹配性

江湖险恶,武力是生存的基础。招募令中对武功的要求绝非简单的"高下之分",而是强调与任务需求的契合度。例如:剿灭山匪需擅长群战的外家高手,探墓寻宝则需轻功卓绝或精通机关术者。值得注意的是,实战经验往往比门派传承更具价值,许多招募令会注明"需有三次以上生死相搏经历"等硬性条件。

2. 品性德行的考察标准

侠客的品德直接关系到团队的稳定性。招募方通常通过三种途径验证:一是查验过往经历,是否背负恶名或背叛记录;二是观察待人接物的细节,如对弱者的态度、对承诺的重视程度;三是设置试探性考验,例如故意遗留财物观察其反应。南宋时期的"临安义盟"甚至建立了江湖信用评级制度,成为后世效仿的典范。

3. 江湖声望的权重分配

声望作为无形资本,在结伴过程中具有双重作用。一方面,名门正派弟子的身份自带信任背书,如少林、武当等门派的核心弟子往往无需额外考核;某些特殊任务反而需要"无名之辈",以避免打草惊蛇。值得注意的是,声望的积累需与实力相符,否则易被视为"沽名钓誉之徒"。

4. 利益分配的契约精神

江湖规矩中的"分赃条款"远比表面复杂。除金银财宝的分配比例外,更涉及武学秘籍的参悟权、人脉资源的共享范围等隐性利益。成熟的侠客团队会订立"血誓契约",以门派信物或独门手法为凭,确保各方遵守约定。明教"光明顶之约"便因完善的利益分配机制,成为维持数百年教派团结的关键。

必备要求的深层逻辑

1. 身份背景的审查机制

为防止奸细渗透,招募方会严格核查参与者的师承脉络、家族关系甚至饮食偏好。例如:来自西域的侠客需说明十年内行踪轨迹;惯用左手剑法者要证明非魔教"血影堂"出身。这种审查并非多疑,而是因嘉靖年间的"五虎堂内乱"等惨痛教训形成的行业规范。

2. 门派渊源的兼容原则

不同门派的武学理念可能产生冲突。比如:峨眉派讲究"后发制人",与天山派"先手为强"的战术存在天然矛盾。高明的招募者会构建互补性团队,如搭配少林硬功与唐门暗器,形成攻守兼备的战术体系。值得关注的是,某些禁忌组合(如华山剑宗与气宗)即便实力强劲,也会被江湖默认排除在结伴名单之外。

3. 特殊技能的不可替代性

随着江湖任务的复杂化,医术、毒术、易容术等辅助技能的价值日益凸显。招募令中常出现"通晓苗疆蛊术者优先""需能辨识前朝古篆"等特殊要求。这类人才往往享受特权,例如可免除武力测试,或在利益分配中占据更高比例。北宋"天工阁"的机关师们,就因破解古墓机关,成为各大门派争相拉拢的对象。

4. 资源互补的战略考量

真正的顶尖团队不仅追求个体实力,更重视资源的整合效应。包括:情报网络的覆盖密度(如丐帮弟子)、物资补给渠道(如镖局关系)、甚至朝廷官府的疏通能力(如六扇门暗线)。万历年间围剿倭寇的"东海盟",正是通过整合沿海三十六派的资源,才建立起高效的后勤支援体系。

现代江湖的启示与演变

在当代武侠文化中,结伴规则虽弱化了血誓契约等传统形式,但核心逻辑依然适用。企业团队的组建、创业伙伴的选择,均可视为现代版的"招募令"。其揭示的底层规律包括:信任需要共同经历淬炼、能力互补胜过单一强项、利益分配机制决定合作寿命等。

值得注意的是,随着技术进步,江湖侠客的结伴模式也在革新。加密传讯符取代了飞鸽传书,门派考核引入了心理测评工具,甚至出现专门评估江湖风险的"天机阁"智库。但无论形式如何变化,"以义相交,以信相守"的江湖精神,始终是维系侠客同盟的根基。

结语

武林同道招募令的运作机制,本质上是江湖生存智慧的结晶。它既包含对个人实力的严苛要求,也体现着资源整合的谋略思维,更承载着武侠文化特有的价值观。无论是刀光剑影的古代江湖,还是竞争激烈的现代社会,这些凝结着血泪教训的结伴规则,始终在警示后人:独行虽快,众行方远;以利聚者,利尽则散;唯以义合,方能历久弥坚。