揭秘酒吞童子鬼王前身之谜:阴阳师大江山轶闻考据与答案详述

在日本妖怪文化中,酒吞童子(しゅてんどうじ)作为“大江山鬼王”的形象深入人心。这位传说中统领百鬼、嗜酒如命的妖怪,既是平安时代“百鬼夜行”的象征性存在,也是现代二次元创作的热门题材。关于其身份起源的争论,始终是日本民俗学研究的焦点。将以历史文献、宗教文本与民俗传说为线索,结合阴阳师游戏的叙事逻辑,尝试揭开酒吞童子前身之谜。

历史文献中的“双重身份”考据

在现存最早的记载中,酒吞童子的形象呈现出奇特的矛盾性。成书于室町时代的大江山绘卷将其描述为“身长六尺,赤发獠牙,能驱使火焰”的恶鬼,而同一时期的御伽草子却称其为“容貌昳丽、善琴艺”的美少年。这种反差暗示着其形象可能糅合了不同来源的传说。

值得注意的是,平安时代文献今昔物语集卷二十四记载的“大江山恶鬼”并未明确提及“酒吞童子”之名,仅以“鬼首”代称。学者小林保治指出,这可能是后世将大江山传说与丹波国(今京都府)的“酒人神社”祭祀结合的结果。该神社供奉的“酒人神”原为掌管酿酒的神祇,在战乱频发的镰仓时代逐渐被妖魔化,最终演变为“嗜酒鬼王”。

江户时代国学家本居宣长在古事记传中提出更颠覆性的观点:酒吞童子的原型可能源自中国古籍山海经中的“长右”。这种四耳猿形妖怪“见则郡县大水”的特性,与日本传说中酒吞童子引发山崩水患的记载高度吻合。这种跨文化传播路径,为妖怪形象演变研究提供了重要视角。

佛教元素与“罗刹天”信仰的融合

在宗教层面,酒吞童子的形象与佛教密宗的“罗刹天”存在深层关联。京都仁和寺所藏图像抄记载,罗刹天作为十二天之一,具有“啖食人血肉”的凶暴面相,却同时被奉为“降伏怨敌”的护法神。这种善恶兼具的特性,恰与酒吞童子“屠戮贵族却庇护流民”的传说相呼应。

现存于高野山金刚峰寺的大江山结界图显示,平安中期僧侣们曾以“酒吞童子退治”为题材绘制镇魂画卷。画面中鬼王头戴五骷髅冠、手持金刚杵的造型,明显借鉴了密宗“降三世明王”的法器特征。这种宗教美术的改造,暗示着当时佛教势力对民间传说的收编策略——将本土妖怪纳入佛教护法体系,既消解民众恐惧,又强化宗教权威。

值得注意的是,阴阳师游戏中的酒吞童子被设定为“因爱成魔”的悲剧角色,这实际暗合了佛教“烦恼即菩提”的思想。其台词“美酒入喉,方知人间滋味”中的矛盾性,恰是宗教哲学中“执念化业”的现代表达。

民俗传说中的“人鬼转化”叙事

在丹波地区的口传文学中,酒吞童子的前身被描绘为遭贵族迫害的酿酒师之子。这个版本强调其“由人化鬼”的过程:少年因目睹父亲被领主虐杀,饮下未成熟的“血酒”后异变为鬼。这类叙事中的“酒”具有双重象征——既是催化变异的媒介,也是承载怨恨的容器。

民俗学家柳田国男在山岛民谭集收录的“大江山异闻”则提供了另一种解释:酒吞童子实为古代“山人”(やまと)族后裔。这个被大和朝廷驱逐的山地族群,在传说中被妖魔化为“食人鬼”。其标志性的赤发,可能源于山人用茜草染发的习俗;而嗜酒特性,则对应山地部落通过发酵保存食物的生存智慧。

这些民间叙事与阴阳师中“鬼族与人族对立”的主线形成互文。游戏通过“大江山之战”剧情,将历史中的族群冲突转化为妖怪与人类的宿命对决,酒吞童子作为“被污名化的抵抗者”,其形象承载着对历史叙事的反思。

现代语境下的形象重构

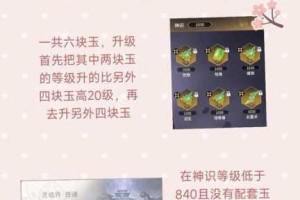

在阴阳师世界观中,酒吞童子的设定呈现出三重重构:

1. 身份溯源:将其与“伊吹大明神”(掌管自然灾祸的神祇)相关联,解释其操控火焰与灾祸来源

2. 情感维度:增加与鬼女红叶、茨木童子的情感纠葛,将单纯恶鬼形象复杂化

3. 族群象征:作为“鬼族领袖”,其命运与人类阴阳师的对抗,隐喻文明进程中不可避免的暴力冲突

这种改编并非完全架空,而是基于平家物语中“以神为鬼”的叙事传统。书中将平氏家族败亡归咎于“青原院之鬼”作祟,展现日化中“神圣与污秽”的辩证关系。游戏设计师显然洞察到这种文化基因,通过酒吞童子的角色弧光,探讨“何为正义”的永恒命题。

结语:作为文化容器的鬼王

从宗教护法神到嗜血妖魔,从山地遗民到悲剧英雄,酒吞童子的形象嬗变揭示了日化独特的“受容-转化”机制。其前身之谜的终极答案,或许不在于考据某个具体原型,而在于理解这个形象如何成为承载历史记忆、族群矛盾与人性反思的文化容器。正如大江山上的迷雾永不消散,酒吞童子的传说也将继续在真实与虚幻之间,酿造令人沉醉的叙事之酒。