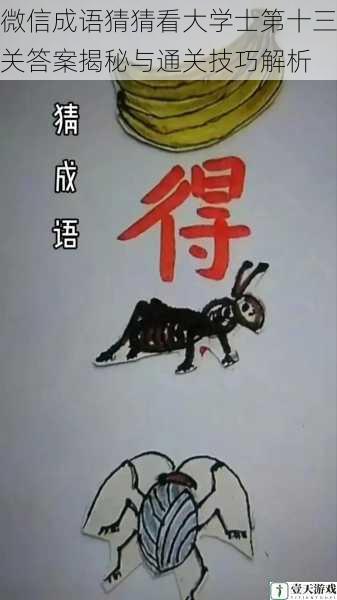

微信成语猜猜看大学士第十三关答案揭秘与通关技巧解析

微信小程序成语猜猜看凭借其趣味性与知识性,吸引了大量玩家挑战"大学士"级别的难度。第十三关作为进阶关卡,设计上兼顾成语的经典性与谜题的创新性,需要玩家综合运用观察力、联想力和文化积累。将从题目设计逻辑、核心解题思路及实战技巧三个维度,系统解析该关卡的通关要点。

题目设计特点与破解逻辑

大学士第十三关的题目多采用"复合型隐喻"设计,即单一题目中融合字形拆分、谐音双关、意象象征等多种手法。例如典型题目"一只鹤立于鸡群中",表面看似直接对应"鹤立鸡群",实则可能通过颜色差异、动作细节等设置干扰项。此类题目需玩家突破表象观察,捕捉隐藏线索:若图中鹤的羽毛呈现特殊纹路,可能指向"别具一格";若鸡群呈动态排列,则可能引申为"群龙无首"。

部分题目采用"反逻辑设计",例如显示"破碎的镜子中有完整影像",需逆向思考对应"破镜重圆"。此类题目考验玩家对成语本质含义的理解,而非字面拼凑。破解关键在于建立"现象-矛盾点-本质"的思维链条:首先识别画面中的违和元素,再关联相关成语的深层寓意。

核心解题方法论

1. 元素解构法

将画面分解为独立符号单元进行分析。如遇"山水画中突兀的现代建筑",需分别提取"山水"(对应自然景观)、"现代建筑"(人工造物)两个元素,推导出"格格不入"的答案。此方法适用于多元素组合类题目,建议采用"主次元素标记法",用不同颜色或符号标注画面中的重点与辅助信息。

2. 文化符号溯源法

特定意象在传统文化中有固定指代,如"松树+仙鹤"象征长寿,"竹子+梅花"代表气节。遇到此类组合时,应优先考虑相关文化典故。例如题目中出现"断弦的古琴",需立即关联"弦外之音"而非单纯描述乐器的成语。

3. 动态关联思维

观察元素的运动趋势或空间关系,如"水流冲击礁石形成漩涡"可能指向"中流砥柱",而"落叶随漩涡旋转"则对应"随波逐流"。建议在静态画面中构建动态想象,通过模拟元素互动寻找突破口。

实战提升技巧

1. 错题归因训练

建立错题本记录失误类型:将错误归纳为"意象误解""谐音忽略""典故意会不足"等类别。针对高频错误类型定向强化,如多研习包含动物意象的成语典故,系统梳理"马到成功""鱼目混珠"等系列成语的演化逻辑。

2. 多维度验证机制

确立答案前进行三重验证:字形是否契合(每个图案对应字的部件)、逻辑是否自洽(整体画面是否传递成语意境)、语境是否合理(是否符合常见使用场景)。例如判断"杯弓蛇影"时,需确认画面中是否存在"酒杯""倒影""蛇形纹路"三重元素。

3. 文化知识迁移法

将日常积累的文史知识转化为解题工具。熟悉战国策庄子等典籍中的成语出处,能在遇到"刻舟求剑""邯郸学步"等题目时快速反应。建议玩家建立"成语-典故-意象"三维知识库,例如将"庖丁解牛"与"刀具""牛骨结构"等视觉元素对应记忆。

常见误区警示

1. 过度解读陷阱

避免将简单题目复杂化,如"三个不同方向箭头"可能直接对应"三心二意",而非隐喻"歧路亡羊"。需把握"由简入繁"原则,首先检验基础解释的可行性。

2. 地域文化干扰

注意成语的普适性解释,如"火中取栗"源自法国寓言,若画面出现中式灶台场景,不应强行关联"赴汤蹈火"。建议通过成语词典确认典故源流,消除地域文化差异导致的误判。

3. 视觉焦点偏差

警惕设计者设置的多重视觉焦点。例如主要人物衣着朴素但手持奢华器物,需区分核心隐喻(可能指"金玉其外")与次要装饰的关系。可采用"视线追踪法",记录首次注视点与最终观察重点的差异。

通关大学士第十三关的核心在于建立系统化的解题思维模型。玩家需在掌握基本方法的基础上,通过刻意练习培养"意象敏感度"与"逻辑验证能力"。建议每日进行15分钟专项训练,重点攻克多义项成语的辨析能力。随着知识储备与思维模式的同步提升,突破高难度关卡将成为水到渠成的过程。