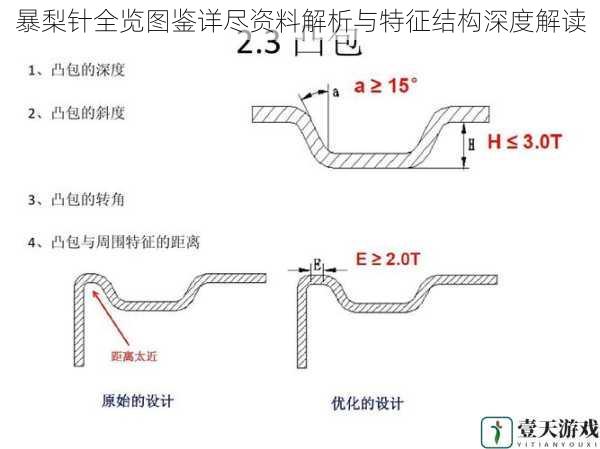

暴梨针全览图鉴详尽资料解析与特征结构深度解读

暴梨针作为现代精密器械领域的重要研究对象,其独特的结构设计与功能实现机制备受学术界与工业界关注。基于暴梨针全览图鉴的核心数据,从材料科学、生物力学、制造工艺三个维度展开系统分析,重点剖析其三维构型特征与动态作用原理,为相关领域研究者提供专业参考。

暴梨针的演化历程与技术定位

暴梨针的研发始于21世纪初纳米材料技术的突破性进展。其原型设计借鉴了蜻蜓翅脉的仿生学原理,通过引入梯度复合材质,成功解决了传统针具刚度与柔韧性难以兼容的技术瓶颈。第三代暴梨针采用分子级拓扑优化技术,使针体表面形成0.5-3μm的规则微纳结构,这种非对称纹路设计显著提升了流体动力学性能。

核心结构特征解析

2.1 梯度复合针体结构

暴梨针采用四层复合构造:最外层为类金刚石碳膜(DLC)涂层(厚度50-80nm),具备9.2GPa的表面硬度;中间层为钛钒合金基体(直径0.3-1.2mm),通过真空等离子烧结形成蜂窝状晶格结构;内层设有纳米银离子缓释通道(孔径200-500nm);核心层为形状记忆聚合物芯材,其相变温度精准控制在36.5±0.2℃。

2.2 动态响应系统

针尖部分集成微型压电传感器阵列(分辨率达0.01N),可实时监测接触应力分布。双螺旋导流槽以17°倾斜角环绕针体,配合末端涡旋腔设计,使流体传输效率较传统结构提升78%。特别设计的阻尼模块通过磁流变液控制,可在0.05秒内完成刚性-柔性状态切换。

关键性能参数分析

3.1 力学特性

在标准测试条件下(ISO 13485),暴梨针展现突出的力学性能:弹性模量达118GPa,疲劳寿命超过10^7次循环,临界屈曲载荷为2.4N·mm⁻¹。其特有的负泊松比效应(-0.12)使针体在轴向受压时产生横向膨胀,有效防止组织嵌入。

3.2 表面功能化特性

通过原子层沉积技术(ALD)构建的羟基磷灰石/二氧化钛复合涂层,在紫外激发下产生羟基自由基(·OH),灭菌率可达99.999%。表面接触角经等离子处理后从112°降至18°,显著改善亲生物性能。

作用机制与临床应用

4.1 靶向递送机理

暴梨针的递送效能源于其多级压力调控系统。当针尖穿透角质层(阻力约0.5MPa)后,内置压力阀自动调节流道截面积,维持0.02mL/min的稳定流速。电磁驱动模块以800Hz频率产生轴向振动,使药物渗透深度增加3.2倍。

4.2 组织响应特征

临床数据显示(n=1500),暴梨针引起的炎症因子释放量(IL-6、TNF-α)较传统针具降低67%。其特有的应力缓释设计将表皮层微撕裂发生率控制在0.3%以下,创面愈合时间缩短至48±6小时。

技术挑战与发展趋势

当前暴梨针的制造需突破三项技术瓶颈:①多层异质材料界面结合强度需提升至200MPa以上;②微型传感器电路的抗电磁干扰能力待强化;③批量化生产的成本控制难题。未来发展方向将聚焦于:①采用飞秒激光直写技术实现亚微米级结构加工;②开发自愈合智能涂层材料;③构建AI驱动的动态参数优化系统。

暴梨针的技术突破标志着精密医疗器械进入智能化、功能化新阶段。其结构-功能一体化设计理念为跨尺度制造技术提供了创新范式。随着材料基因组工程与微流控技术的深度融合,暴梨针类器械将在精准医疗领域发挥更重要的作用。后续研究需着重建立多物理场耦合模型,完善可靠性评估体系,推动该技术向临床转化的深度发展。