大航海时代海上霸主城市攻防实战秘籍 海陆协同与防御工事全解析

大航海时代(15-17世纪)的海上霸权争夺,本质上是港口城市控制权的博弈。里斯本、塞维利亚、阿姆斯特丹等战略枢纽城市,通过构建海陆立体防御体系,在殖民帝国兴衰中发挥着决定性作用。这些城市将地理优势转化为军事要塞的技术实践,创造了冷热兵器交替时代的经典城防范式。

防御工事的革命性演进

大航海时代的城防建设经历了从传统城墙到复合要塞的质变。里斯本在1520年完成的贝伦塔,采用六边形棱堡结构,其三层火力平台可同时容纳32门重炮,实现270度火力覆盖。这种设计使传统攻城云梯彻底失效,迫使进攻方必须承受来自三个维度的交叉火力。

安特卫普在1567年建造的斯海尔德河岸防体系,将河道水文与防御工事深度融合。通过设置可升降的铁链拦河闸、水下暗桩与浮动炮台,成功阻滞了西班牙舰队的多次强攻。此类工程证明,利用自然地理条件强化防御效能,比单纯增加城墙厚度更具战略价值。

热那亚人在马耳他建造的瓦莱塔要塞群,首创"立体交叉火力网"概念。其外延的半月堡与主堡形成60度火力夹角,确保任何进攻方都会暴露在至少两处炮位的直射范围内。这种设计使奥斯曼帝国在1565年围攻中损失了超过3万名士兵。

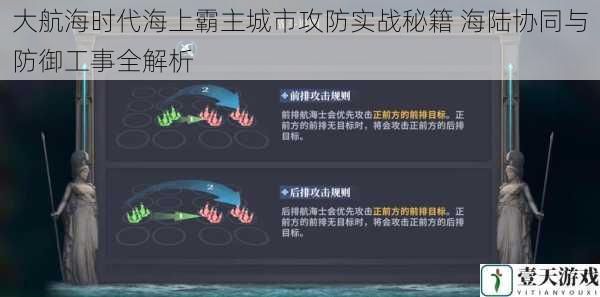

海陆协同作战的战术革新

塞维利亚的瓜达尔基维尔河防御体系,展现了海陆部队的精密配合。岸防炮台射界经过数学测算,与河心浮动炮舰形成重叠火力区。当敌方舰队进入射程后,陆军操作岸防火炮进行定位轰击,海军快艇则实施包抄切断退路。这种战术在1580年阿尔瓦公爵的平叛战役中,创造了单日击沉23艘敌舰的战绩。

荷兰人在1672年的阿姆斯特丹保卫战中,将水利工程转化为防御武器。通过有计划地开启水闸淹没周边农田,既阻滞了法军地面部队推进,又为己方浅水战舰创造了作战空间。这种"以水代兵"的战术思维,使城市在陆路被完全封锁的情况下仍维持了六个月补给线畅通。

葡萄牙在果阿建立的殖民要塞,验证了多层次防御的实战价值。外围珊瑚礁区布置的观察哨与预警烽火台,能为核心要塞争取4小时预警时间;中层浮动码头配备希腊火喷射器,专门针对敌方登陆艇;内层棱堡则储备足够坚守两年的粮食与弹药。这种梯次配置使该要塞在1571年顶住了奥斯曼海军的七次强攻。

攻防体系的战略平衡点

防御工事的有效性始终与维护成本保持动态平衡。哈瓦那的莫罗城堡造价相当于西班牙王室两年美洲白银收入,但其在1592年英国海盗袭击中保护了价值230吨白银的船队。这种投入产出比的计算,推动殖民帝国建立了一套严密的成本核算体系,包括炮位维护周期、火药储备标准、工兵训练成本等量化指标。

船舶技术革新不断冲击着既有防御体系。当英国在1588年投入射程达1800码的长炮时,里斯本的传统岸防炮台立即暴露出射程缺陷。这促使各国在17世纪普遍改建倾斜式炮位,通过提升火炮仰角将有效射程延伸至2500码,重新确立海陆火力的平衡。

军民融合防御机制是维持体系运转的关键。阿姆斯特丹在1629年建立的市民炮兵旅制度,要求所有商会成员定期接受炮术训练,并将商船火炮规格与要塞炮统一化。这种制度创新使该城在1673年英荷战争中,仅用72小时就完成200门民船火炮的岸防部署。

大航海时代的城防体系本质上是技术、经济与组织的综合体。那些成功抵御进攻的港口城市,不仅拥有先进的工事设计,更重要的是建立了弹性化的防御机制。当21世纪的海上战略要地仍在运用纵深防御、火力交叉等基本原则时,这些历史经验的价值早已超越了时空界限。真正的防御密码,始终存在于对资源整合与技术创新能力的掌控之中。