漫漫长夜驱狼有方:传统智慧与现代策略助你守护安宁

在内蒙古锡林郭勒草原深处,牧民巴特尔家的羊圈最近频繁遭受狼群袭扰。这位蒙古族汉子没有选择猎杀,而是在围栏上系满祖辈传下的铜铃,配合新安装的太阳能驱兽器,成功构建起双重防护体系。这种传统智慧与现代科技的完美融合,折射出人类与野生动物共处问题的解决之道正在发生质的飞跃。

千年传承的生态守护智慧

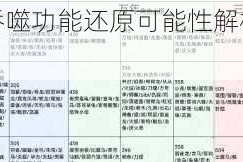

中国古代典籍中蕴含丰富的野生动物管理智慧。齐民要术记载的"设柝悬铃"之法,利用金属碰撞声形成声波屏障;本草纲目推荐的"艾蒿熏燎"之术,通过刺激性气味建立嗅觉防线。游牧民族在实践中总结出"三防"体系:选址时避开狼道,布局上设置多重屏障,管理中保持烟火不熄。这些方法本质上是通过改变环境要素来建立"软性边界",既维护生态平衡,又保障生产安全。

西北地区的"狼烟烽燧"体系堪称古代生物防护工程的典范。每隔五里设置的火炬台,夜间点燃既可传递信息,又能形成连续的光热防线。考古发现,河西走廊的汉代戍堡遗址中,90%以上配备有专门的驱兽火塘,这种将军事防御与生态防护相结合的智慧令人叹服。

科技赋能的现代防护体系

加拿大落基山脉的灰狼保护项目展示了现代科技的力量。研究人员给狼群佩戴GPS项圈,当它们接近牧区时,智能系统自动激活声光驱离装置。这种"生物电子围栏"使狼群袭扰事件减少78%,牲畜损失下降至0.3%。美国黄石公园引入的AI预警系统,通过分析1000小时狼嚎声纹建立的识别模型,预警准确率达到92%。

中国科研团队研发的"北斗智能项圈"已在三江源地区应用。该设备融合了震动传感、体温监测和地理围栏技术,当牲畜出现异常移动时,系统可自动向牧民手机发送警报。配套的无人机巡护系统能在8分钟内抵达方圆10公里内的任意地点,形成立体防护网络。

综合治理的生态平衡之道

德国黑森林地区实施的"生态补偿计划"提供了成功范本。政府建立野生动物通道,划定特定觅食区,对受狼群影响的农户给予生态补偿。这种"疏导结合"的策略使当地狼群数量稳定在生态承载力范围内,实现连续五年零冲突记录。澳大利亚塔斯马尼亚的"智能牧羊犬"项目,通过基因筛选培育出具有更强领地意识的牧羊犬品种,防护效率提升40%。

中国正在探索的"生态护卫队"模式成效显著。青海玉树组建的由牧民、僧人和生态管护员构成的巡护队伍,运用传统经幡、现代红外相机和定期投喂替代食物的综合手段,使当地人与狼群冲突下降65%。这种"人防+技防+心防"的立体模式,开创了生物多样性保护的新路径。

站在生态文明的维度审视,驱狼护域本质上是对生命共同体的守护。美国生物学家利奥波德提出的"土地伦理"在此得到完美诠释:我们不是征服者,而是生态社区中的普通成员。未来,随着基因编辑技术培育"防狼牧草"、仿生机器人构建"虚拟狼群"等前沿技术的发展,人类终将找到与自然和解的密钥。这需要我们在传统智慧中汲取营养,在现代科技中寻求突破,在文明演进中培育敬畏,方能构筑起人与自然和谐共生的永恒防线。