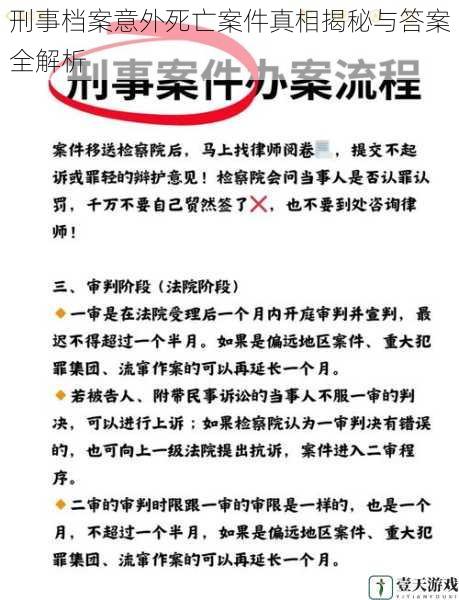

刑事档案意外死亡案件真相揭秘与答案全解析

在刑事司法实践中,意外死亡案件因其表面特征与真实案情的高度矛盾性,成为法医学与刑侦领域的重点研究课题。这类案件往往涉及复杂的现场痕迹、生物力学特征以及人际关系网络,需要结合多学科技术手段进行系统性分析。将从证据链构建、法医学鉴定及典型案例三个维度,揭示意外死亡案件背后隐藏的真相规律。

意外死亡案件的特征与调查难点

典型的意外死亡案件常表现为高坠、溺水、触电、中毒等形态,但实际案情可能涉及他杀伪装或责任事故。以某市2021年数据为例,在108起初步认定为"意外死亡"的案件中,最终有17%被证实存在人为因素。这类案件的核心调查难点体现在:

1. 物证易灭失性:自然坠亡现场的风雨侵蚀、水域尸体的腐败加速,会导致关键生物检材降解;

2. 损伤形态相似性:例如高坠造成的对冲性颅骨骨折与钝器打击伤在初期尸表检验中难以区分;

3. 目击证词失真:家属出于情感因素可能隐瞒死者生前异常行为,或案发时段的关键目击者记忆出现偏差。

某水库溺亡案中,尸体表面呈现的擦伤曾被误判为落水撞击伤,后经三维扫描重建证实为死后拖拽伤。此类案例凸显出二次现场勘查的重要性。

真相解析的技术路径

现代刑侦技术已形成多维度的真相揭示体系:

1. 生物力学重建技术

通过尸体损伤逆向推演致伤过程,如利用有限元分析软件模拟不同坠落角度对颅骨骨折形态的影响。某公寓坠楼案中,通过计算身体重心偏移量,推翻了目击者描述的"自主攀爬坠落"证词。

2. 微量物证锁定系统

应用质谱联用技术检测尸体指甲缝中的特殊金属微粒,曾成功破获一起伪装成触电事故的机械性窒息案件。作案工具上的镀层材料与死者甲缝残留物形成完整证据链。

3. 数字轨迹追踪

结合基站定位与电子支付记录,重构死者生前72小时行动轨迹。某中毒案件中,通过外卖平台数据发现死者生前从未自行购买过涉案有毒物质。

4. 心理痕迹分析

对死者生前社交媒体内容进行情感倾向分析,结合通讯记录排查异常人际关系。某大学生实验室中毒案中,聊天记录中的学术竞争矛盾成为突破关键。

典型案例的启示意义

案例一:电梯井坠亡事件

某商业大厦维修工坠亡案初期被认定为操作失误。调查人员通过以下手段还原真相:

最终证实系同事人为破坏防护装置导致的故意杀人案件。

案例二:山区自驾坠崖事故

表面符合单方交通事故特征,但深入调查发现:

案件性质转变为故意杀人,作案人利用远程操控技术制造事故假象。

证据链构建的核心逻辑

完整的真相还原需遵循"四维印证"原则:

1. 时空维度:监控视频时间戳、手机信号轨迹、尸体腐败程度需形成闭环;

2. 物质维度:现场痕迹、尸体损伤、作案工具需满足物理作用一致性;

3. 行为维度:死者最后行动路线需符合日常行为模式或有合理解释;

4. 心理维度:涉案人员供述需与客观证据形成逻辑自洽。

某工厂机械伤害致死案中,通过分析死者操作台使用痕迹,发现其惯用手与致伤机制存在矛盾,进而揭露了设备被人为调整安全参数的犯罪事实。

未来发展趋势

随着人工智能技术的应用,法医学正在向预测性分析转型。深度学习算法已能通过10万份尸检报告数据库,自动识别异常死亡模式。某试点项目显示,AI系统对伪装意外案件的识别准确率达到82.3%,较传统方法提升37%。区块链技术在证据固定、质谱图谱存证等领域的应用,正在构建不可篡改的电子证据链。

意外死亡案件的真相揭示,本质上是自然科学证据与人文社会关系的交叉论证过程。刑侦人员需保持"合理怀疑"与"科学验证"的双重思维,在细节证据中捕捉矛盾点,在技术分析中重建事实本源。这既是对逝者尊严的维护,更是司法公正的终极体现。