江湖侠客心性修炼秘笈理性与血性交融养成法则全解

江湖侠客,是中国传统文化中极具魅力的精神符号。他们既非全然受礼法束缚的儒士,也非纯粹以武力逞强的莽夫,而是以"侠义"为内核,兼具理性判断与血性勇气的独特存在。这种心性境界的形成,本质上是人性中理性与血性两种对立特质的动态平衡过程。将从哲学心理学视角,系统解构江湖侠客心性修炼的核心法则。

侠客心性的双重维度:理性与血性的文化溯源

在史记·游侠列传中,司马迁对"侠"的定义已暗含双重特质:"其言必信,其行必果,已诺必诚"体现契约精神与理性克制,"赴士之厄困"则展现热血担当的勇毅。这种看似矛盾的特质统一,根植于中国传统文化的"中庸之道"。儒家强调"发而皆中节"的自我约束,道家主张"物物而不物于物"的超然智慧,共同构成理性维度;而墨家"兼爱非攻"的济世情怀,兵家"其疾如风,其徐如林"的果决行动,则滋养着血性维度。

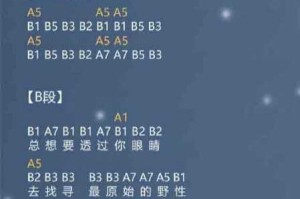

江湖侠客的理性修炼,需经历三重境界:首先是"明辨是非"的认知突破,突破世俗成见的桎梏,建立独立的价值判断体系;其次是"静水流深"的情绪控制,通过"坐忘"等禅修方法实现心念澄明;最后是"谋定后动"的决策智慧,如孙子兵法所言"胜兵先胜而后求战",强调战略预判的重要性。明代侠客沈周在侠客行中所述"胸中自有百万兵",正是理性修为的至高境界。

血性觉醒的进阶路径

血性并非野蛮冲动,而是经过淬炼的勇气能量。少林武学典籍易筋经将血性修炼分为"养气、凝神、通脉、贯劲"四阶段:先通过站桩调息培育浩然正气,再以观想之法凝聚精神意志,继而打通身体能量通道,最终实现"劲发如雷"的行动爆发力。清代形意拳大师郭云深提出的"明劲、暗劲、化劲"三重境界,更是将血性力量从外显刚猛升华为内敛绵长。

理性与血性的交融,需遵循"阴阳相济"的法则。王阳明在传习录中强调"知行合一",恰是这种交融的哲学表达:知(理性认知)与行(血性实践)的辩证统一。具体修炼可参考三个维度:在认知层面建立"正念觉知",时刻保持对情绪冲动的监控;在行为层面践行"勇者三戒"(戒无谓之怒、戒匹夫之勇、戒恃强凌弱);在价值层面坚守"有所为有所不为"的底线原则。武当剑法"以柔克刚"的核心理念,正是理性驾驭血性的绝佳诠释。

现代语境下的心性修炼重构

在当代社会,侠客心性修炼具有新的实践价值。认知心理学中的"双过程理论"(Dual Process Theory)证实,人类决策系统包含理性分析(系统2)与直觉反应(系统1),两者的协同正对应理性与血性的平衡。通过正念冥想培养元认知能力,结合情景模拟训练强化应激反应,可有效提升决策质量。企业管理者借鉴这种心性模式,既能保持战略定力,又能在危机中果断行动。

社会心理学中的"道德勇气"(Moral Courage)概念,为传统侠义精神注入现代内涵。研究发现,具备高道德勇气者往往兼有强烈的共情能力(血性特质)和道德推理能力(理性特质)。这种特质养成需要:持续的价值澄清训练、道德两难情境模拟、以及社会支持系统的建立。如同古代侠客需通过"行侠仗义"的实践检验心性,现代人也可通过志愿服务、公益行动等途径磨砺品格。

心性修炼的终极指向:自我超越与精神自由

心性修炼的最高境界,是达到庄子所言"至人无己,神人无功,圣人无名"的超然状态。这种状态并非泯灭个性,而是实现理性与血性在更高维度的统一:既有"十年磨一剑"的坚韧定力,又葆有"事了拂衣去"的洒脱豪情。明代心学大师王艮提出的"百姓日用即道",揭示心性修炼的终极目标不是超凡入圣,而是在红尘俗世中保持精神独立与行动自由。

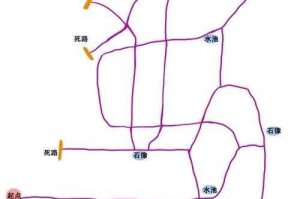

这种境界的达成,需要构建三层认知框架:微观层面的自我对话系统(理性反思与本能冲动的动态协商),中观层面的角色适应能力(在不同社会场景中灵活切换行为模式),宏观层面的价值锚定体系(确立超越功利的精神追求)。如同金庸笔下"重剑无锋,大巧不工"的武学至理,真正的心性修为最终指向返璞归真的生命智慧。

江湖侠客的心性修炼之道,本质上是通过理性与血性的持续对话,实现人性潜能的完整开发。这种修炼既需要儒家"吾日三省吾身"的克己功夫,也离不开道家"逍遥游"般的生命舒展。在当代社会语境下,这种古老的心性智慧,为现代人应对价值虚无、决策焦虑、行动困顿等精神困境提供了独特的解决路径。当理性之光照亮血性之路,当热血激情获得智慧指引,每个普通人都能在红尘江湖中修得属于自己的"侠者之心"。