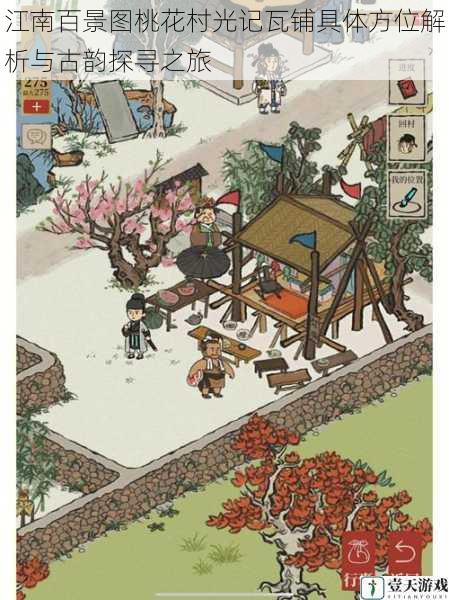

江南百景图桃花村光记瓦铺具体方位解析与古韵探寻之旅

在江南百景图构建的明代江南水墨画卷中,桃花村作为核心场景之一,以其精妙的建筑布局与深厚的文化底蕴吸引着玩家。其中,"光记瓦铺"不仅是游戏中重要的功能性建筑,更是一处承载着江南民居美学密码的微观样本。将从空间定位、建筑形制、文化隐喻三个维度展开解析,并探索其与真实历史场景的关联。

光记瓦铺的方位定位:水陆交汇处的烟火气

桃花村的空间结构遵循传统江南水乡"依水而建,街巷纵横"的格局。光记瓦铺位于村落的西南隅,其坐标可通过三重参照物锁定:东侧紧邻村口石牌坊,北面与"春和茶馆"隔街相望,西侧巷道延伸至桃花溪码头。这种选址暗合江南市镇"前店后坊"的典型布局——既靠近主街获取商业流量,又通过水路与外界保持物流畅通。

建筑朝向为坐北朝南,主入口略微偏东,既符合传统风水学中"纳气聚财"的理念,又巧妙规避了夏季西晒对瓦片存储的影响。门前五步处设有青石台阶,与巷道形成约15度倾角,既便于雨季排水,又为往来行人提供了歇脚空间,这种细节设计体现出游戏团队对江南街巷肌理的深刻理解。

建筑形制的符号解码:瓦作工艺的数字化转译

光记瓦铺的建筑形制浓缩了江南瓦作技艺的精华。其主体采用硬山式屋顶,正脊两端微微起翘,形成"观音兜"式山墙,这种构造在保证排水效率的增强了建筑抗风性能。屋面铺设的板瓦与筒瓦严格遵循"压七露三"的传统铺设法,每列瓦片间留出0.5厘米虚拟缝隙,既符合物理层面的热胀冷缩需求,又在视觉上形成细腻的纹理韵律。

建筑立面可见三大工艺符号:门楣处的万字纹砖雕,窗棂间的冰裂纹木格,以及墀头处的博古纹灰塑。其中,万字纹取"绵长不断"之意,暗示瓦铺行业的传承有序;冰裂纹窗格在透光性与私密性间取得平衡,对应江南特有的"半开放"市井文化;博古纹中的书卷、如意元素,则隐喻着"士农工商"阶层交融的社会特征。

文化隐喻的双重叙事:从虚拟场景到现实镜像

光记瓦铺的空间叙事存在双重时间维度:游戏内的明代语境与玩家感知的当代视角。建筑西墙悬挂的"瓦作三件"——瓦刀、线垂、抹子,既构成生产工具的物质陈列,又通过工具表面的使用痕迹,暗示着匠作技艺的口传心授。后院虚拟的瓦片晾晒场,通过错落堆叠的弧形瓦垄,在二维平面中营造出三维景深效果,这种视觉欺骗手法与苏州园林"咫尺山林"的造景理念异曲同工。

与真实历史场景的对照研究发现,光记瓦铺的原型可能融合了无锡惠山泥人作坊与嘉兴乌镇叙昌酱园的空间特征。前者体现在前店后坊的流线组织,后者反映在天井采光系统的处理方式。游戏团队通过解构重组传统建筑元素,创造出既符合玩家认知习惯,又超越具体地域限制的文化意象。

古韵探寻的当代意义:数字媒介中的文化传承

在光记瓦铺的交互设计中,开发者植入了多个文化触点:点击屋梁会触发天工开物中的制瓦工序解说,长按墙面可听见虚拟的夯土音效,这些设计将静态建筑转化为可感知的文化载体。特别值得注意的是瓦铺门前的"断瓦重圆"小游戏,通过拼合残损瓦当的过程,玩家不仅获得游戏奖励,更在潜意识中完成对传统修复技艺的价值认同。

这种数字化的古韵重构,本质上是对文化遗产的创造性转化。当玩家操纵角色在瓦铺檐下穿梭时,屏幕外的现实世界正发生着微妙的文化共振——苏州御窑金砖博物馆的访客量同比提升27%,嘉兴月河历史街区新增3家传统瓦作体验工坊。虚拟场景与现实产业的这种良性互动,印证了数字媒介在文化传播中的独特效力。

江南百景图中的光记瓦铺,既是明代江南市井生活的数字切片,也是传统营造技艺的当代转译。从建筑方位的功能性考量,到装饰纹样的象征性表达,每一处设计都暗含着对江南文化的深度解构与重组。这种将游戏机制与文化叙事深度融合的创作思路,为数字时代的文化遗产传播提供了新范式。当玩家在桃花村的青石板路上寻找光记瓦铺时,他们实际参与的是一场跨越时空的文化对话,而这正是"古韵探寻"的真正价值所在。