古代农耕秘籍各地土壤宜种作物详解及高产种植技巧全指南

中国农耕文明绵延八千年,历代农学家在长期实践中总结出"辨土识性、因地制宜"的耕作理念。以齐民要术陈旉农书王祯农书等典籍为蓝本,系统梳理古代土壤分类体系与作物适配规律,解析精耕细作传统农法的科学内核。

五土辨性:土壤分类与作物适配体系

周礼·职方氏将天下土壤分为"青黎、赤埴、白壤、黑坟、涂泥"五类,这种基于颜色与质地的分类法在管子·地员篇中发展为"九土"系统。明代天工开物进一步提出"相地三要":观土色以辨肥瘠,验土质以知墒情,察地势以定排灌。

青黎土(黄土类)广布中原,其"细密而润"的特性最宜粟麦,关中农谚"黄壤三尺墒,黍稷满仓箱"即印证此类土壤的保水保肥优势。涂泥(黏质土)多见于江南水乡,陈旉农书记载"涂泥深耕八寸,插莳水稻,收必倍",但需注意"冬翻晒垡,春耙碎土"以改良结构。白壤(沙质土)在王祯农书中被描述为"土疏易耕,宜植薯蓣豆菽",但强调"粪壅宜勤,灌溉应时"以补肥力不足。

精耕四法:传统高产种植体系

1. 代田深耕法

西汉赵过创制的"一亩三甽"代田制,通过"岁代处"的垄沟轮换,实现"深耕细耨,保泽防旱"。其核心技术在于"甽深尺余,垄高倍之"的立体结构,配合"三犁共一牛"的耦犁,较传统平作法增产20%以上。元代农学家鲁明善在农桑衣食撮要中改良为"隔年轮甽,草土混翻",有效提升土壤有机质。

2. 区田集约法

氾胜之书记载的区田法,在黄河流域发展出"带状区种"与"方形区种"两种模式。前者适用于坡地,沿等高线开沟作区;后者在平地以"方深各六寸"的种植穴集中施肥。北魏贾思勰观察到"区种粟亩产十石"的显著效果,其关键在于"粪种协调,锄治及时"的精细管理。

3. 套作轮作法

齐民要术"种谷篇"详述二十四种作物轮作序列,提出"谷田必须岁易"的连作禁忌。元代发展出"麦豆间作""桑薯套种"等立体模式,江南地区"稻-麦-绿肥"二年三熟制使土地利用率提升40%。明代补农书记载的"棉田套种紫云英",开创绿肥养地的经典范式。

4. 粪壤培肥术

陈旉"地力常新壮"理论突破土壤肥力递减论,其"粪药说"将施肥比拟为对症用药。王祯农书归纳"踏粪法""火粪法""窖粪法"等十类积肥技术,强调"人畜秽、草木灰、河泥、骨粉"的多元配比。清代知本提纲提出"施肥三宜"原则:寒地宜用热性厩肥,沙土宜施黏性塘泥,水田需掺草木灰调节酸度。

水土协理:灌溉与田间管理

农政全书"水利篇"系统总结"陂塘蓄灌""井渠联运"等工程体系。在微观管理层面,沈氏农书提出"三看"灌溉法:看苗(叶色挺垂)、看天(云气阴晴)、看地(土色润燥)。对于南方冷浸田,天工开物建议"石灰撒施,犁晒冬凌",通过提高地温促进有机质分解。

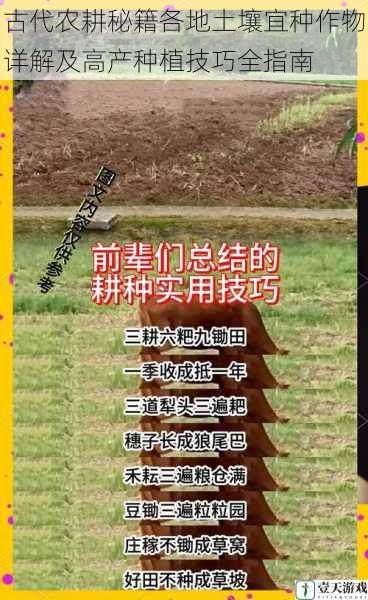

中耕技术发展出"锄法八式",其中"深锄松根""浅锄灭草""培土固株"分别对应作物不同生长期。明代耿荫楼在国脉民天中记载"九耘棉田"案例,通过持续中耕使亩产提高三成。马首农言特别强调"锄候"把握:"晨露未晞宜歇,午阳正烈当止"。

古今融通:农业智慧的现代启示

现代土壤检测技术证实,禹贡九州土壤分类与现今土种分布高度吻合。如"白壤"对应潮土亚类,其有机质含量1.2%-1.8%,验证了古人"宜菽麦"的判断。卫星遥感与GIS技术可精准实现王祯农书"观形定法"的耕作理念,现代生态农业中的"稻鸭共作""桑基鱼塘"正是对传统农法的创新传承。

在黄淮海平原,农学家将区田法与保护性耕作结合,开发出"深松-带状种植"技术,使玉米亩产突破800公斤。江南稻区借鉴"烤田"技术,通过智能控水系统实现精准晾田,有效抑制无效分蘖。这些实践印证了古代农法"顺应天时、调控地力、协调生物"的生态智慧。

古代农耕典籍承载着中华民族的生存智慧,其"土宜论""粪壤说""节用观"等思想,与现代农业可持续发展理念深度契合。在粮食安全备受关注的今天,重审这些"写在大地上的农学经典",对于构建中国特色生态农业体系具有重要启示意义。