弹壳特攻队破坏之力与苦无实战对比解析双武器性能优劣及适用场景全览

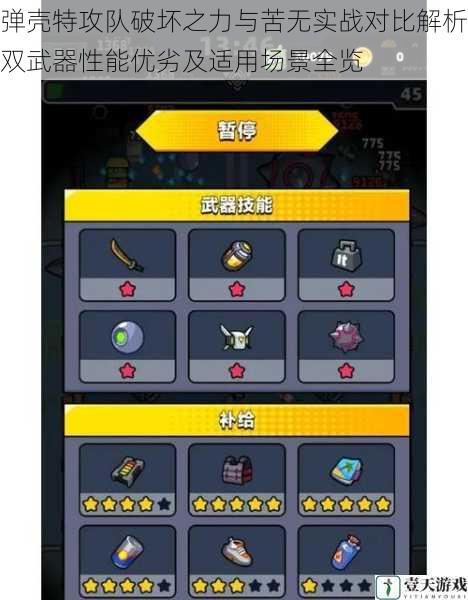

在弹壳特攻队中,武器的选择直接影响玩家的通关效率和战斗体验。破坏之力与苦无作为两把定位迥异的武器,在实战中展现出截然不同的战术价值。将从攻击模式、成长曲线、适用场景三个维度,深入剖析两者的性能差异。

核心机制差异:爆发型与持续型的博弈

破坏之力的核心优势在于其范围爆发能力。该武器通过蓄力机制释放扇形冲击波,满级后覆盖角度可达180度,对前方中距离区域形成高效清场效果。其攻击判定具备穿透特性,单次攻击可覆盖多个目标,尤其在面对密集的小怪群时,能快速削减敌方数量。但需注意其蓄力阶段存在约0.8秒的硬直时间,这对玩家的走位预判能力提出较高要求。

苦无则属于精准持续输出型武器。其自动追踪特性使其在复杂战场中具备独特的战略价值,满级后每秒可发射3枚追踪飞镖,配合攻速增益装备可实现每秒5次的有效打击。该武器无需瞄准的特性特别适合需要频繁走位的关卡,但单体输出模式在面对大量敌人时存在效率瓶颈。实测数据显示,苦无对单体BOSS的DPS比破坏之力高出约18%,但在10个以上敌人同屏时,破坏之力的清场效率领先40%。

成长曲线的阶段性特征

破坏之力的强度提升呈现明显的阶梯式增长。在进化至紫色品质前,其攻击范围仅60度,蓄力时间长达1.2秒,此时实战价值有限。但当突破至橙色品质后,攻击范围扩展至120度,蓄力时间缩短至0.6秒,配合"范围增幅"配件可达到完全体状态。这种特性决定了该武器更适合资源充足的中后期玩家,需要至少投入20个强化模块才能形成战斗力。

苦无的成长曲线则更为平滑线性。蓝色品质阶段即可解锁基础追踪功能,紫色品质时追踪精度提升30%,橙色品质增加25%的暴击概率。这种设计使得苦无在前中期就有良好表现,特别适合资源有限的玩家。但需注意其伤害成长率较低,满级后单发伤害仅为破坏之力的65%,需要依靠高频攻击弥补输出差距。

场景适配与战术搭配

在生存模式中,破坏之力展现出统治级表现。当面对第15波后的僵尸海时,其蓄力冲击波可一次性清除15-20个普通敌人,配合冰冻发生器能有效控制高危区域。但需搭配"战术靴"提升移动速度,以弥补蓄力期间的机动性损失。

BOSS攻坚战则是苦无的优势领域。其自动锁定机制可确保100%命中移动目标,在面对多阶段BOSS时,持续稳定的输出能快速削减血线。实测显示,使用苦无挑战机械暴君时,通关时间比破坏之力缩短22秒。建议搭配电磁线圈提升攻速,同时携带护盾发生器抵消其生存能力较弱的缺陷。

在极限挑战模式中,两者的使用策略呈现分化:破坏之力适合担任主攻手,配合AOE技能形成火力网;苦无则更适合作为副武器,在走位间隙补充伤害。值得注意的是,破坏之力对配件系统的依赖度较高,需要至少装配2个能量核心才能发挥完全效果,而苦无在无配件支持下仍能保持80%的基础性能。

操作门槛与进阶技巧

破坏之力的操作关键在于节奏把控。高手玩家会利用其蓄力无敌帧规避关键技能,例如在毒液喷射前0.5秒启动蓄力,既能规避伤害又能反击。进阶技巧包括"扇形扫射"——通过快速调整视角实现270度覆盖,但这需要至少200场的实战经验积累。

苦无的核心技巧在于走位牵引。通过蛇形移动引导敌人聚集成直线,使追踪飞镖实现伪AOE效果。在对抗飞行单位时,可采用"8字绕圈"战术,利用飞镖的追踪延迟形成交叉火力网。数据显示,掌握牵引技巧的玩家可将苦无清场效率提升35%。

结语:动态选择制胜关键

破坏之力与苦无的优劣并非绝对,前者是阵地战大师,后者是运动战专家。建议玩家根据关卡特性动态调整:面对大规模集群敌人优先选择破坏之力,遭遇高机动BOSS时切换苦无。值得注意的是,两把武器存在技能互补性——破坏之力的"震荡余波"与苦无的"穿透标记"可形成伤害叠加效应,这种组合在深渊模式中具有特殊战略价值。最终武器的选择,取决于玩家对战场态势的实时判断与战术执行能力。