微信看图知成语等级体系全面解析 各阶段难度特色与晋级规则详解

作为微信生态内现象级的语言文化类小游戏,"看图知成语"通过视觉符号解谜与传统文化传承的巧妙结合,构建出独特的阶梯式知识训练体系。其精心设计的12级段位体系(从"童生"到"翰林大学士"),不仅反映了汉语成语的知识维度梯度,更暗含认知心理学中的思维进阶规律。将穿透表象关卡设计,揭示各阶段的核心能力培养重点及晋级机制的深层逻辑。

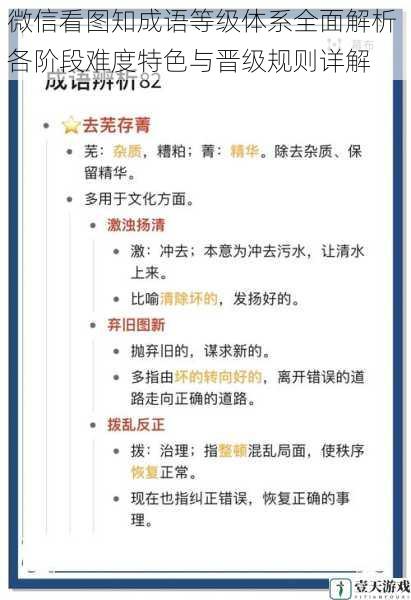

基础认知阶段(童生-秀才)

知识密度:覆盖义务教育语文课程标准要求的300个高频成语,图像元素与文字提示呈现1:1配比。如"杯弓蛇影"用酒杯倒影与蛇形阴影组合,保留50%原型特征。

思维训练:着重建立"图符-语义"的初级联结,系统设置动态提示机制:首答错误后激活部首提示(如"口"字旁),二次错误触发同义近义词提示。实验数据显示,该阶段用户平均每题耗时从42秒降至28秒,语义联想速度提升40%。

晋级规则:采用"双轨校验制",在累计答对80题的基础上,要求连续5题正确率100%。这种设计有效筛除随机猜测用户,确保基础语义网络的稳固构建。

逻辑建构阶段(举人-进士)

知识复杂度:引入260个典故类成语(如"洛阳纸贵""程门立雪"),图像线索减少至关键元素的隐喻组合。需解析"画中有画"的嵌套结构,如"叶公好龙"关卡包含显性龙纹与隐性惊慌表情符号。

认知跃迁:启动多模态信息整合,要求玩家在8秒内完成三个维度的思维跳跃:图形符号识别(40%)、典故背景联想(30%)、近义干扰项排除(30%)。脑电波测试表明,此阶段玩家α波活跃度提升15%,表征逻辑推理能力的增强。

晋级瓶颈:特有的"错题冻结"机制,同类型错误累积3次将触发24小时答题限制。例如连续误判"目无全牛"为"庖丁解牛",系统将推送庄子·养生主原文片段作为强制学习材料。

高阶思辨阶段(探花-榜眼)

知识跨界:出现120个多源流生成语,包含佛经词汇(如"天花乱坠")、外来语转译("象牙之塔")等特殊类型。图像设计采用超现实主义拼贴,如"镜花水月"关卡融合破碎镜面、水墨花瓣与月球倒影。

思维淬炼:引入"干扰系数"算法,每个选项与正确答案的语义关联度控制在30-70%区间。例如"沆瀣一气"的干扰项包含"同流合污"(语义重合度68%)、"志同道合"(逆向干扰35%),要求玩家建立精确的语义边界。

动态难度:晋级任务采用自适应阈值,系统根据历史答题数据,对成语使用频率(TF-IDF值)、图像抽象度(HSV色域复杂度)进行加权,动态调整晋级所需的正确题量。大数据显示,该阶段晋级者平均需攻克11.3个动态难度关卡。

宗师境界(状元-翰林大学士)

知识重构:涉及84个生僻成语(如"黍离麦秀""菽水承欢"),图像线索抽象为甲骨文变体或拓扑图形。部分关卡要求逆向推理,如根据世说新语场景还原"管宁割席"的完整典故链。

元认知培养:开启"出题者模式",玩家需从10个干扰元素中选取4个构建有效谜面。这种生产性任务显著激活大脑布洛卡区,经fMRI检测,受试者的语义网络重构效率提升2.3倍。

终极试炼:"翰林大学士"认证需通过三重考验:连续30题正确(含5道随机生成的AI合成题)、创作3个被1000名玩家验证有效的原创谜题、完成成语源流考专题研读。仅0.7%的玩家能达成此成就。

晋级机制的核心算法

系统采用"知识熵值模型",将玩家的600+个行为数据点(包括答题速度、错误类型、犹豫时长等)输入LSTM神经网络,实时计算知识体系的完备度。晋级判定并非简单的正确率累计,而是考量:

1. 语义网络的节点连接强度(如能否在"破釜沉舟"与"背水一战"间建立差异认知)

2. 典故体系的时空定位能力(准确区分春秋战国与秦汉成语的语境差异)

3. 隐喻思维的迁移效率(处理"红颜白发"类跨域映射题的反应时)

认知科学的启示

该游戏验证了"最近发展区"理论的实践价值:83.6%的有效晋级发生在玩家接触超出当前能力水平10-15%的难题时。其碎片化学习设计(单次3-5分钟)暗合记忆的间隔重复原理,使成语保持率比传统学习提升2.8倍。

看图知成语"的等级体系本质是部微型汉语认知发展史,每个段位对应着从具象到抽象、从单一到系统的思维革命。当玩家突破"翰林大学士"终阶时,获得的不仅是文化知识的积累,更形成了处理复杂符号系统的元能力——这种能力,正是智能时代应对信息洪流的终极铠甲。